歴史の風を感じながら、静岡市の街並みをゆったり歩く。静岡市はかつて駿府と呼ばれ、徳川家康が少年時代・大御所時代を過ごした地です。

今回のランニング&ウォーキングは、戦国の英傑・徳川家康ゆかりのスポットを巡る特別なコースです。

駿府城跡や静岡浅間神社、さらには歴史ある寺社や名物グルメまで、家康の足跡を辿りながら静岡の魅力を再発見しましょう。

歴史好きはもちろん、のんびり散策したい方にもぴったりのルートです。

駿府と家康のつながり

人質として6歳で駿府へ

静岡市の駿府城跡といえば、晩年を過ごした家康のイメージが強いかもしれません。

しかし、家康がこの地と深く関わったのは、大人になってからだけではありません。

実は家康は、幼い頃から駿府で人質生活を送っていたのです。

この少年時代が、後の天下統一を成し遂げる家康の原点とも言えるでしょう。

1542年、三河国の岡崎城主である松平広忠の嫡男として家康(当時は竹千代)は生まれました。織田家の人質として尾張国で過ごし、6歳で駿府の今川義元のもとへ人質として送られ、そこから19歳までの12年間を駿府で過ごしました。

隠居じゃない!駿府城は江戸を凌ぐ政治の中心だった

静岡市の中心にどっしりと構える駿府城跡。

徳川家康が晩年を過ごしたお城として知られていますが、実はただの隠居生活の場ではなかったことをご存知ですか?

1605年、63歳の家康は将軍職を三男・秀忠に譲ります。しかし、これで隠居…なんてことは家康には似合いません。

江戸時代初期は、江戸と駿府の二元政治体制とも言われるほど、駿府城は重要な場所でした。

家康はここ駿府城で、実質的な日本のトップとして「大御所政治」を行い、天下の司令塔となっていたのです。

少年時代の経験が、家康を晩年も駿府へ

家康が天下を取った後、あえて駿府に戻り、駿府城を天下の司令塔とした理由。

それはきっと、幼き日々を過ごしたこの地で、自分の人生の幕を閉じたかったからかもしれません。

駿府城の最近の発掘調査でも、金箔瓦や豪華な石垣が見つかっており、家康のこだわりぶりが伺えます。

かつて少年だった家康が、老人となって再び駿府に戻り、日本を治める。

まるで歴史のドラマのような因縁を感じます。

そして、1616年、田中城(藤枝市)で天ぷらを食べて体調を崩した家康は、4月17日、駿府城でその生涯を終えます。

遺言では「駿府に葬ってくれ」と言いましたが、その後、久能山、日光へと改葬されました。

【駿府城公園】徳川家康が愛した城跡で歴史と癒しを感じる

駿府城公園ってどんな場所?

静岡市の中心に広がる駿府城公園は、かつて家康が築いた駿府城跡を整備した公園で、今では市民の憩いの場として親しまれています。

広大な敷地内には、復元された東御門、巽櫓、家康像など、歴史を感じるスポットが点在。市街地のど真ん中ながら、石垣やお堀が往時の姿を残し、歩くだけで江戸時代にタイムスリップしたような感覚に。

見どころを家康の人生と重ねて巡ろう!

家康が愛したとされる庭園をイメージした紅葉山庭園では、四季折々の美しい景色が広がります。

晩年、家康もここで静かに茶を楽しんだのでしょうか。茶室もあり、抹茶をいただきながら家康気分を味わうのもおすすめ。1周約1.5kmのお堀周辺はランニングや散歩に最適です。

アクセス

JR静岡駅北口から徒歩15分

静岡鉄道「新静岡駅」から徒歩10分

【久能山東照宮】徳川家康が眠る、静岡の聖地を訪ねて

家康が自ら選んだ終の住処

静岡市・駿河湾を見下ろす久能山。

ここに鎮座する久能山東照宮は、徳川家康が自らの遺言で最初に葬られた、まさに家康終焉の地です。

「なぜ日光ではなく、静岡?」

実はここ久能山こそ、家康が最も愛した地であり、天下人となった後も特別な思いを抱いていた場所なのです。

久能山東照宮の歴史

1616年、駿府城で75年の生涯を閉じた徳川家康。家康は死の直前、遺言でこう命じました。

「遺骸は久能山に葬り、しばらく経ったら日光へ祀るように」

久能山は、駿府城の南、駿河湾を見下ろす標高216mの山。

海からの風が心地よく、富士山も一望できる、まさに東海随一の風光明媚な地です。

その遺言通り、家康は久能山に葬られ、ここで神格化された後、日光東照宮へと魂が移されたと伝わります。

今でも、久能山には家康公の御廟(お墓)が静かに祀られており、静岡市民や歴史ファンから「家康終焉の聖地」として敬われています。

久能山東照宮は、家康の「人生の集大成」を感じる場所。

彼が天下を統一しただけでなく、死後も日本を見守ろうとした場所と言えるでしょう。

見どころ

現存する建物は、家康没後すぐに2代将軍・徳川秀忠が造営したもの。

その豪華絢爛な建築は、「江戸初期の極彩色社殿建築の代表作」として、国宝指定。

彫刻、極彩色、漆、金箔…どこを見ても職人技の極み。

社殿のさらに奥、静かな森の中に、家康公の墓があります。家康公が眠る場所で、パワースポットとしても知られています。苔むした石灯籠が並ぶ、神聖で厳かな空間です。

久能山からは、駿河湾の青い海、遠くには富士山を望むことができます。

家康がこの場所にこだわった理由が、景色を見るだけで感じられるはず。

日本平からロープウェイで空中散歩。海と山に囲まれた絶景の中、久能山までダイレクトにアクセスできます。

また、久能山のふもとはの久能地区は石垣いちごの名産地です。参拝ついでにいちご狩りを楽しむのも、久能山ならでは。

アクセス

日本平からロープウェイ(約5分)

久能山下から1,159段の石段を登る(達成感◎)

【静岡浅間神社】家康ゆかりの古社で歴史と自然を感じる

静岡市民に愛されるパワースポット

静岡市の中心部に鎮座する静岡浅間神社は、徳川家康ゆかりの由緒ある神社。

歴史は古く、平安時代からの信仰を受け継ぎながら、家康も深く崇敬したと言われています。

市民の生活に寄り添い、四季折々の祭礼も盛んな浅間神社は、観光客だけでなく地元の人々にも親しまれている静岡の名所です。

歴史と家康の関係

静岡浅間神社は静岡に古くからあった浅間信仰の中心で、富士山の神を祀る神社の一つです。

徳川家康は、駿府に人質として滞在していた少年時代から、また晩年にもこの神社を崇敬しました。

戦国の動乱の中、家康は浅間神社での祈願を通じて、心の安定を得たと言われています。

また、家康の時代に拝殿や社殿の整備も進められ、社格が高まりました。

見どころ

静岡浅間神社の入口に立つ、立派な総門と楼門は、江戸時代の代表的な神社建築。

特に楼門は極彩色の彫刻が華やかで、訪れる人を圧倒します。

拝殿は、静岡浅間神社の中心で参拝者が祈願する場所です。

広々とした境内には四季の花や古木が多く、静かな散歩にも最適。春は桜、秋は紅葉が美しく、神聖な雰囲気を楽しめます。

アクセス

JR静岡駅から徒歩約15分

静岡鉄道新静岡駅から徒歩10分

【とろろ汁】豊かな自然が育んだ健康食のルーツ

家康ととろろ汁の歴史的背景

静岡市を代表する郷土料理の一つ、「とろろ汁」は、徳川家康と深い関わりを持つ食文化として知られています。

駿府は豊かな自然に恵まれ、山の幸や海の幸が豊富。そんな地で健康管理に重きを置いた家康は、滋養豊かな「とろろ汁」を好んだと伝えられています。

戦国時代から江戸時代初期にかけての食文化は、保存食や滋養食が重視されました。

特に、山芋をすりおろしたとろろ汁は、消化が良く、栄養価も高いため、武将や僧侶など健康に気を使う人々に愛されました。

家康は晩年、駿府城で隠居生活を送る中で、健康維持のために日常的にとろろ汁を食べていたと伝えられています。

その味わい深いとろろ汁は、静岡の豊かな自然が育てた山芋を使い、当地の名物として受け継がれてきました。

静岡のとろろ汁の特徴

山芋の粘りと風味を活かし、出汁や味噌を加えて優しい味に仕上げる。駿河湾の海の幸と合わせて食べることも多く、健康と美味しさの両立を追求。白米にかけて食べるスタイルが定番で、武士の栄養源としても適していた

【安倍川餅】静岡の歴史と味をつなぐ和菓子の物語

安倍川餅の誕生と家康の関わり

静岡市を流れる安倍川は、古くから地域の人々の生活と文化を支えてきました。

そして、静岡名物のひとつである「安倍川餅」は、徳川家康とも深い関わりを持つ和菓子として知られています。

安倍川餅は、もち米を蒸してついた餅を切り分け、きな粉をまぶした素朴ながらも風味豊かな和菓子で、かつてはこの川を渡る旅人の滋養食として親しまれてきました。特に、安倍川餅の素朴な味わいと栄養価の高さが、戦国の激動を生き抜いた家康の体力を支えたとも言われています。

家康は安倍川のほとりを通る街道を頻繁に利用し、旅の途中で安倍川餅を口にしたという記録や伝承が残っています。

安倍川餅の名前の由来

名前の由来としては、家康が駿府で晩年を過ごしていたころ、安倍川上流では金の採掘が盛んでした。検分に出向いた家康に金粉をまぶした餅を献上したところ、それを気に入った家康が「安倍川もち」と名付けたのが名前の由来とされています。

JR静岡駅北口の竹千代像

静岡駅北口の広場には、徳川家康の幼少期を象徴する「竹千代君像」が設置されています。この像は、家康が 8歳から19歳までの間、今川義元のもとで人質として過ごした駿府での時代を表現しています。

竹千代君像は、2009年3月19日に除幕され、静岡市の玄関口として整備された静岡駅北口広場に設置されました。この像は、徳川家康の駿府城入城400年を記念して行われた「大御所四百年祭」の一環として制作されました。

竹千代君像の隣には、今川義元公の甲冑姿の銅像も設置されています。また、静岡駅北口広場に設置された家康像、竹千代君像、今川義元像の3体は、一直線上に並んでおり、その延長線上には久能山東照宮が位置しています。この配置は「直列伝説」として話題となり、訪れる人々の想像をかき立てています 。

静岡駅北口広場は、静岡市葵区黒金町に位置し、JR静岡駅から徒歩約3分の距離にあります。この広場は、静岡市の玄関口として整備され、観光客や市民にとって親しみやすい場所となっています。竹千代君像や今川義元公像は、歴史的な背景を持つ静岡の魅力を伝えるスポットとして、多くの人々に親しまれています。

清見寺

静岡市清水区興津にある清見寺は、徳川家康と深い関わりを持つ歴史的な寺院です。その関係は、家康の幼少期から晩年に至るまで続きました。

家康が「竹千代」と名乗っていた幼少期、今川家の人質として駿府に滞在していた際、清見寺の住職であり臨済寺の住職でもあった太原雪斎から教育を受けました 。清見寺の大方丈には、家康が学んだとされる「手習いの間」が現存しており、当時の面影を今に伝えています 。

家康が駿府城に隠居した後も、清見寺を度々訪れ、能の会を催したり、住職との対話を楽しんだりしていました 。また、清見寺の庭園は、家康の意向が反映されたとされる「五木三石の庭」として知られ、国の特別名勝に指定されています 。

臨済寺

静岡市葵区にある臨済寺は、徳川家康の青年期における教育と成長に深く関わった歴史的な禅寺です。この寺は、今川家の軍師であり、禅僧でもあった太原雪斎によって開かれ、家康が人質として駿府に滞在していた際の学び舎となりました。

臨済寺は、現在も修行道場としての機能を持ち、一般の拝観は制限されていますが、特別公開日には庭園や本堂を見学することができます。境内には、太原雪斎の木像や、彼が戦で着用したとされる陣中袈裟が保管されており、歴史的価値の高い文化財が多数存在します。

臨済寺は、徳川家康の人格形成に大きな影響を与えた場所であり、戦国時代の教育や文化を知る上で重要な寺院です。静岡市を訪れた際には、歴史の息吹を感じるこの寺を訪れてみてはいかがでしょうか。

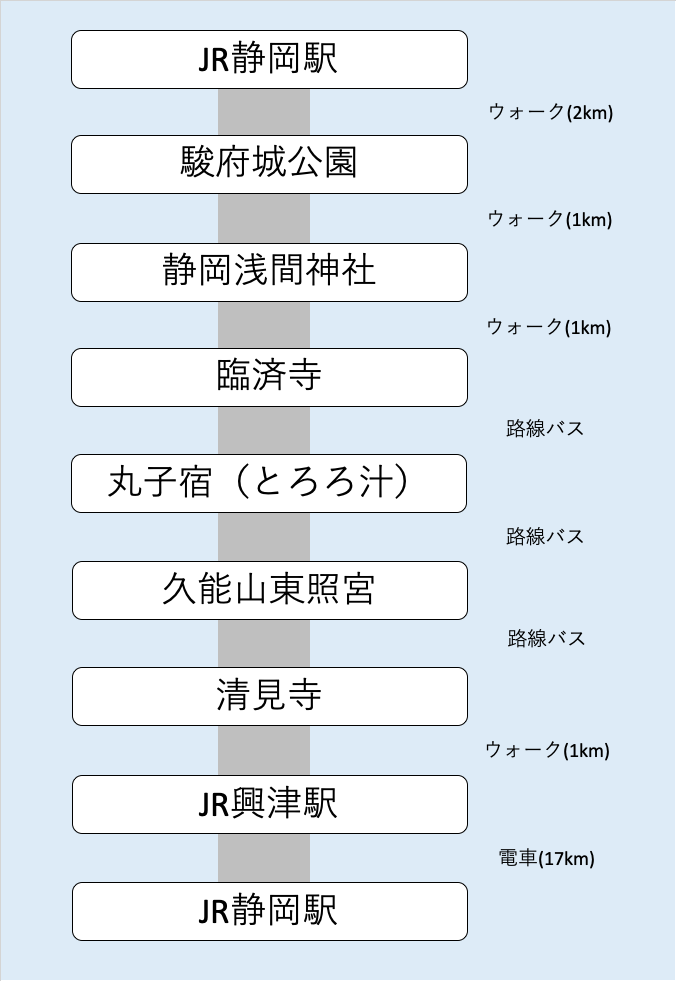

モデルコース

紹介したスポットをまわるためのモデルコースを紹介します。体力に自信のある人は、バスや電車の区間も歩いてみたらどうでしょうか?

■JR静岡駅 ☆北口で竹千代像と記念撮影

↓ 徒歩15分

■駿府城公園 ☆お城周辺もウォーキングしよう

↓ 徒歩10分

■静岡浅間神社 ☆トレランも楽しめる

↓ 徒歩10分

■臨済寺

↓ バス(丸子営業所 下車)

■丸子宿(とろろ汁) ☆老舗「丁子屋」が有名

↓ バス(久能山下 下車)

■久能山東照宮 ☆1159段の階段チャレンジ

↓ バスと電車(興津駅より徒歩15分)

■清見寺

↓ 徒歩15分

■JR興津駅

↓ 電車15分

■JR静岡駅 ☆お土産に安倍川餅はどうでしょう

まとめ

家康ゆかりの地をめぐる道中は、静岡ならではの美味しいとろろ汁や安倍川餅でひと休みするのもおすすめ。

歴史と自然が織りなす静岡市の魅力を感じながら、また新たな発見を求めて、次の旅へと足を運んでみてください。

あなたのウォーキングが、心豊かな時間になりますように。

コメント